Bedeutende Forscher

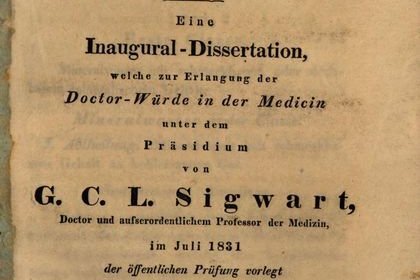

Georg Carl Ludwig Sigwart (1784–1864)

Der in Tübingen geborene Georg Carl Ludwig Sigwart studierte an seiner Heimatuniversität Medizin, bevor er 1808 eine erste Stelle als Chemiker in München annahm. Ab 1810 war er unter Johann Christian Reil zunächst in Halle an der Saale, dann in Berlin als Privatdozent für Tierchemie tätig. Über Umwege kehrte er nach Tübingen zurück und hielt hier seit 1815 in nahezu jedem Semester Vorlesungen über die Chemie der Lebewesen, lehrte aber auch Botanik und allgemeine Chemie.

Ab 1816 war Sigwart als Assistent am Tübinger Lehrstuhl für Chemie fest angestellt. Zwei Jahre später wurde er zwar zusätzlich zum außerordentlichen Professor ernannt, kam jedoch zeitlebens nie über die ärmliche Entlohnung auf dem Niveau einer Assistentenstelle hinaus. Trotz Unterstützung durch die medizinische Fakultät und den Senat der Universität sah das zuständige Ministerium in Stuttgart keine Notwendigkeit, Sigwart und seine biochemische Forschung und Lehre finanziell zu stärken.

Als Arbeitsplatz erhielt Sigwart einen Nebenraum des Schlosslabors, der nur umständlich über eine versteckte Eingangspforte an der Westseite des Schlosses erreichbar war. Trotz der widrigen Verhältnisse machte er sich um die Erforschung der Blutbestandteile und der Eiweißstoffe verdient. Später erweiterte er sein Interesse auf die Landwirtschafts-Chemie und vor allem die Chemie der Mineralwasser. Seine letzte Vorlesung hielt Sigwart im hohen Alter von 78 Jahren, ein Jahr vor seinem Tod 1864.

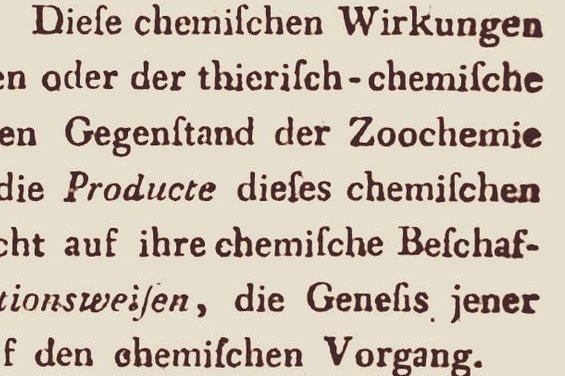

Mit seinen Vorlesungen über Tier- und Pflanzenchemie, physiologische und pharmazeutische Chemie ab 1810 darf Sigwart als einer der ersten Biochemiker gelten. In einem Aufsatz von 1815 beschrieb er die Aufgaben des neuen Fachgebiets: Es betrachte nicht nur die stofflichen Produkte des Organismus im Hinblick auf ihre chemische Beschaffenheit, sondern auch deren Entstehung durch chemische Vorgänge. Mit dieser Definition hat Sigwart das Fach Biochemie auch aus heutiger Sicht durchaus treffend umrissen.

Bilder zu Sigwart

Christian Gottlob Gmelin (1792–1860)

Der Mediziner Christian Gottlob Gmelin erhielt im Jahr 1817 den Ruf auf die Professur für Chemie und Pharmazie an der Universität Tübingen, wo er 1818 auch die Leitung des neuen Schlosslabors übernahm. Er selbst arbeitete jedoch die meiste Zeit im Labor seiner Apotheke am Markt, Ecke Hirschgasse. Erst 1846 verlegte er seine Arbeit ins Labor des neugebauten Chemischen Instituts in der Wilhelmstraße, wo er auch eine Dienstwohnung bezog.

Gmelin hatte als Assistenten Georg Carl Ludwig Sigwart an seiner Seite, doch fungierte der mit seiner biochemischen Forschung und Lehre faktisch als zweiter Professor am Lehrstuhl für Chemie. Trotz Gmelins Unterstützung gelang es nicht, die Tierchemie oder physiologische Chemie, wie die Fachrichtung damals hieß, als vollwertige Professur in Tübingen zu etablieren. Gmelin selbst forschte auf dem Gebiet der Spektroskopie und machte sich um die Synthese des Farbstoffs Ultramarin verdient.

Julius Eugen Schlossberger (1819–1860)

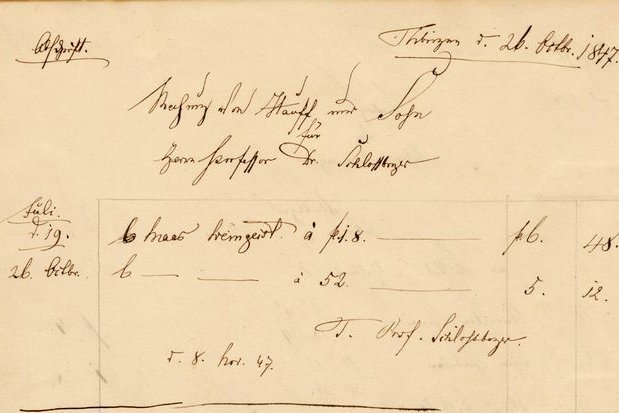

Der in Stuttgart geborene Julius Eugen Schloßberger ging 1837 zum Studium der Medizin nach Tübingen und promovierte bei Christian Gottlob Gmelin auf dem Gebiet der Tierchemie. Ein Studienaufenthalt bei Justus Liebig in Gießen brachte ihm die Empfehlung nach Edinburgh ein, wo er 1844 Laborassistent des Liebig-Schülers William Gregory wurde. Schon kurze Zeit später erhielt er den Ruf an die Universität Tübingen, wo er 1846 im Schlosslabor die Stelle als außerordentlicher Professor für angewandte Chemie antrat.

In Tübingen waren mit Schloßberger und Georg Carl Ludwig Sigwart nun gleich zwei Wissenschaftler angestellt, die auf dem Gebiet der physiologischen Chemie lehrten. Im Gegensatz zu Sigwart trieb Schloßberger seine Karriere erfolgreicher voran und erreichte beim Kultusministerium 1859 eine Beförderung zum ordentlichen Professor. Damit war Schloßberger der weltweit erste Ordinarius für physiologische Chemie, auch wenn sich seine Spezialisierung noch hinter der Bezeichnung „angewandte Chemie“ versteckte.

Bereits einige Monate nach seiner Beförderung starb Schloßberger jedoch an einer schweren Lungentuberkulose. Der für ihn geschaffene zweite Lehrstuhl in der Chemie blieb für die Medizinische Fakultät dennoch Anlass, für die Gründung einer eigenständigen naturwissenschaftlichen Fakultät zu streiten, was 1863 schließlich gelang.

Schloßberger gab der Entwicklung der Biochemie vielerlei Impulse. In fast einhundert Publikationen widmete er sich einem weiten Themenspektrum: Er forschte über die Natur der Hefe, über Kreatin im Muskel des Alligators oder den Jodgehalt von Korallen, um nur wenige Beispiele zu nennen. Sein „Lehrbuch der organischen Chemie“ mit Schwerpunkt auf der physiologischen Chemie war sehr beliebt und erlebte fünf Auflagen innerhalb von nur zehn Jahren.

Felix Hoppe-Seyler (1825–1895)

Die Entwicklung der Biochemie als eigenständiges Fach ist untrennbar mit dem Namen von Felix Hoppe-Seyler verbunden. Er schrieb ein Methoden-Handbuch, begründete die erste biochemische Fachzeitschrift und organisierte einen regen Laborbetrieb, an dem in zehn Jahren knapp vierzig Nachwuchswissenschaftler partizipierten. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Julius Eugen Schloßberger etablierte Hoppe-Seyler eine systematische Herangehensweise an physiologisch-chemische Forschungsfragen.

Hoppe-Seyler studierte zunächst Medizin in Halle, Leipzig und Berlin, wo er 1850 promoviert wurde und zwei Jahre lang als Arzt praktizierte. Anschließend habilitierte er sich an der Universität Greifswald für physiologische und pathologische Chemie. Im Jahr 1856 berief ihn Rudolf Virchow ans Pathologische Institut der Charité nach Berlin, wo er die chemische Abteilung übernahm und 1860 zum außerordentlichen Professor ernannt wurde.

Dies hielt ihn zunächst davon ab, 1860 einen Ruf nach Tübingen anzunehmen, da man hier die angewandte Chemie wieder nur in Form einer außerordentlichen Professur besetzen wollte. Erst, als man ihm eine ordentliche Professur antrug und den geforderten Jahresetat für das Schlosslabor bewilligte, trat Hoppe-Seyler 1861 die neue Stelle an. Er blieb elf Jahre, ehe ihn die Aussicht auf ein besseres Labor 1872 an die vom Deutschen Reich fast völlig neugegründete Universität nach Straßburg lockte.

Zu Hoppe-Seylers großen wissenschaftlichen Verdiensten gehören seine systematischen Studien zum Blutfarbstoff Hämoglobin – ein Forschungsgebiet, das auch seine Nachfolger in Tübingen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein weiterführten. Er führte die Spektralanalyse für die Untersuchung von Körperflüssigkeiten in die Biochemie ein, arbeitete über die Chemie der Galle und des Harns, später in Straßburg auch über Muskelkontraktion, Fettsäuren und Gärungschemie.

Bilder zu Hoppe-Seyler

Friedrich Miescher (1844–1895)

Unter den Tübinger Schülern und Assistenten von Felix Hoppe-Seyler ist der aus Basel stammende Friedrich Miescher der bedeutendste. Ihm gelang 1869 in Tübingen die bahnbrechende Entdeckung eines Stoffes, den er „Nuklein“ nannte – heute als die Nukleinsäuren DNA und RNA bekannt, die Träger der Erbinformation. Miescher war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 24 Jahre alt und hatte erst im Vorjahr sein Studium der Medizin in Basel abgeschlossen.

Mieschers Onkel, der Medizinprofessor Wilhelm His, weckte zu dieser Zeit sein Interesse für die Chemie der Zelle und damit für die neue Disziplin der physiologischen Chemie. Um sich in der Laborarbeit zu schulen, ging Miescher im Frühjahr 1868 nach Tübingen. Zunächst machte er sich beim bekannten Chemiker Adolph Strecker mit den wichtigsten Arbeitstechniken in der organischen Chemie vertraut, ab Herbst wechselte er dann ins biochemische Schlosslabor von Hoppe-Seyler.

Nach der Entdeckung der Nukleinsäure, mit der Miescher in die Wissenschaftsgeschichte eingehen sollte, vertiefte er zunächst seine physiologische Ausbildung bei Carl Ludwig in Leipzig. 1871 habilitierte er sich dann als Privatdozent an der Universität Basel und wurde dort bereits im folgenden Jahr Nachfolger seines Onkels als Professor für Physiologie. Zwar nahm er in Basel die Forschungen am Nuklein wieder auf, litt jedoch unter dem Mangel eines eigenen biochemischen Labors.

Miescher sehnte sich „lebhaft nach den Fleischtöpfen des Tübinger Schlosslaboratoriums zurück“, wie er an einen Freund schrieb. Dennoch gelangen ihm weitere bedeutende Forschungen auf dem Feld der Biochemie: Arbeiten zum Proteinumsatz etwa und die Entdeckung, dass nicht der Sauerstoff, sondern der Gehalt an Kohlendioxid in der Luft die chemische Regulation der Atmung bedingt. Miescher wurde nur 51 Jahre alt und starb 1895 an Tuberkulose – im selben Jahr wie sein einstiger Lehrer Felix Hoppe-Seyler.

Zum 100. Jahrestag der Entdeckung des Nukleins gründete die Max-Planck-Gesellschaft 1969 in Tübingen das Friedrich-Miescher-Laboratorium für biologische Arbeitsgruppen. Wie einst Miescher bei Hoppe-Seyler, erhalten dort Nachwuchswissenschaftler die Möglichkeit zur selbstständigen Forschung. Ein Jahr später wurde in Basel das private Friedrich-Miescher-Institut gegründet; auch der Schweizer Friedrich-Miescher-Preis für biochemische Forschung ist nach ihm benannt.

Carl Gustav Hüfner (1840–1908)

Gustav Hüfner (seit 1895 „von Hüfner“) stammte aus Thüringen und absolvierte ein Medizinstudium in Leipzig und Jena. Danach war er bei Robert Bunsen in Heidelberg und Carl Ludwig in Leipzig tätig, wo er sich in der chemischen Abteilung des Physiologischen Instituts 1869 habilitierte. 1872 wurde er Nachfolger von Felix Hoppe-Seyler am Tübinger Schlosslabor, erhielt dort aber zunächst nur eine außerordentliche Professur für organische und physiologische Chemie.

Drei Jahre später erreichte Hüfner die Umwandlung seiner Professur in ein Ordinariat. In der Folge machte er sich sehr um die akademische Emanzipation der Biochemie als eigenständiger Fachrichtung verdient.

Das nunmehr selbstständige Physiologisch-Chemische Institut eröffnete Hüfner 1886 in einem Neubau in der Gmelinstraße. Drei Jahre nach Hoppe-Seylers Institutsgründung in Straßburg stand damit auch in Tübingen die Biochemie gleichrangig neben den anderen Disziplinen.

Wissenschaftlich setzte Hüfner vor allem die von Hoppe-Seyler begonnenen Forschungen zur Biochemie des Blutfarbstoffs Hämoglobin fort. Er ermittelte unter anderem die maximale Sauerstoffbindung an das Hämoglobin – dieser Wert ist bis heute unter dem Namen „Hüfner-Zahl“ bekannt. Hüfner hatte im neuen Institutsgebäude hervorragende Arbeitsbedingungen, schlug eine Berufung nach Straßburg aus und blieb bis zu seinem Tod 1908 in Tübingen.

William Küster

William Küster gehört zu den völlig zu Unrecht vergessenen Namen der Wissenschaftsgeschichte. Er studierte ab 1882 in Tübingen, Berlin und Leipzig Mathematik und Naturwissenschaften, zuletzt Chemie, und wurde 1890 Assistent von Gustav Hüfner am Physiologisch-Chemischen Institut der Universität Tübingen. Hüfner bezog ihn in seine Forschungen zur Chemie des Blutes ein, wo sich Küster bald durch eigene wissenschaftliche Leistungen hervortat.

Im Jahr 1896 wurde Küster in Tübingen habilitiert, 1900 folgte die Ernennung zum außerordentlichen Professor. Drei Jahre später verließ er Tübingen, nachdem er einen Ruf auf das Ordinariat für Chemie an die Tierärztliche Hochschule Stuttgart erhalten hatte.

Nach Aufhebung der Hochschule 1913 wechselte er auf eine Professur an der Technischen Hochschule Stuttgart, wo er bis zu seinem Tod 1929 tätig blieb.

Um die Aufklärung der chemischen Strukturformel des Blutfarbstoffs war Anfang des 20. Jahrhunderts geradezu ein Wettrennen entbrannt. Küster stellte 1912 für das komplizierte Häminmolekül eine Formel auf, die Hans Fischer 1928 durch die Synthese des Stoffes weitgehend bestätigen konnte. Fischer erhielt hierfür 1930 den Nobelpreis – hätte Küster zu diesem Zeitpunkt noch gelebt, wäre er womöglich gemeinsam mit Fischer ausgezeichnet worden. Bereits 1913 war er für den Nobelpreis vorgeschlagen worden.

Carl Correns (1864–1933)

Carl Correns studierte Naturwissenschaften in München und Graz und promovierte in Hamburg über die Zellwände von Algen. Er war auf mehreren Assistentenstellen tätig, bevor er 1892 Privatdozent für Botanik an der Universität Tübingen wurde. Zwei Jahre später begann er im Botanischen Garten, dem heutigen Alten Botanischen Garten am Stadtgraben, mit Pflanzenkreuzungen zu experimentieren, was ihn zur Wiederentdeckung der Mendelschen Regeln der Vererbung führte.

Seine Forschungen konzentrierten sich vor allem auf die von ihm entdeckten Ausnahmen von diesen Regeln. Neben entsprechenden Arbeiten von Hugo de Vries und Erich Tschermak-Seysenegg legte Correns damit wichtige Grundlagen für die spätere Genetik. 1902 nahm er einen Ruf an die Universität Leipzig an, 1909 wurde er Ordinarius an der Universität Münster. Ab 1914 schließlich war Correns der erste Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Biologie in Berlin-Dahlem.

Hans Thierfelder (1858–1930)

In der Diskussion um die Nachfolge des verstorbenen Gustav Hüfner entbrannte an der Universität ein Streit um die künftige Ausrichtung des Lehrstuhls und Instituts. Insbesondere die Chemie drängte auf die Umwidmung zu einem Ordinariat für physikalische Chemie – einem Fachgebiet, das für die moderne Chemie unerlässlich geworden war. Schließlich einigte man sich aber auf eine Fortführung der physiologischen Chemie und berief 1908 den bereits 50-jährigen Hans Thierfelder nach Tübingen.

Thierfelder hatte in Rostock promoviert und war danach als Assistent zu Hoppe-Seyler nach Straßburg gegangen. 1891 wurde er Privatdozent, 1896 schließlich Ordinarius an der Universität in Berlin. In Tübingen setzte er zunächst seinen Forschungsschwerpunkt zu den chemischen Bestandteilen des Gehirns fort, ab 1913 untersuchte er vor allem das Verhalten körperfremder Substanzen in Tieren. Der Nachwelt ist er auch durch seine Fortschreibung des Analyse-Handbuchs von Hoppe-Seyler bekannt geblieben.

Franz Knoop (1875–1946)

Franz Knoop entdeckte als junger Mediziner den Abbauweg der Fettsäuren im Organismus, die sogenannte ß-Oxidation. Nach weiteren bahnbrechenden Arbeiten, unter anderem zum Eiweißstoffwechsel, wurde er 1909 Professor für physiologische Chemie an der Universität Freiburg. Nach mehreren abgelehnten Berufungen folgte er 1928 dem Ruf auf den Lehrstuhl in Tübingen. Von großer Bedeutung waren hier vor allem seine Beiträge zur Aufklärung des Citratzyklus, einem zentralen Vorgang im Energiestoffwechsel.

In den Berufungsverhandlungen setzte Knoop einen Erweiterungsbau des Institutsgebäudes in der Gmelinstraße durch und erwirkte Mittel für zusätzliches Personal. Nach Kriegsende 1945 bat er altersbedingt um seine Emeritierung und übergab das Institut an Adolf Butenandt. Knoop war zwei Jahrzehnte lang Herausgeber der Zeitschrift für Physiologische Chemie und Mitgründer der Deutschen Physiologisch-chemischen Gesellschaft, der heutigen Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie.

Adolf Friedrich Butenandt (1903–1995)

Als Adolf Butenandt 1945 den Lehrstuhl in Tübingen übernahm, war er längst eine berühmte Forscherpersönlichkeit. Von der Presse als „Herr der Hormone“ gefeiert, erhielt er 1939 den Nobelpreis für seine bahnbrechenden Forschungen über Sexualhormone. Er war auch ein Pionier der Genforschung und erkannte die Bedeutung von Viren als Modellorganismen in der Biochemie. Seine wissenschaftlichen Erfolge brachten ihm 1936 in Berlin die Stelle als Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Biochemie ein.

Während des Krieges zog das Institut nach Tübingen um und wurde 1948 von der Max-Planck-Gesellschaft übernommen. In Doppelfunktion als Direktor des Max-Planck-Instituts für Biochemie und Professor an der Universität wirkte er in Tübingen bis 1956.

In diese Zeit fallen seine bedeutenden Forschungen zu Insektenhormonen und -pheromonen. Von 1960 bis 1972 war Butenandt Präsident der Max-Planck-Gesellschaft und damit auch mit wissenschaftspolitischen Aufgaben betraut.

Die Rolle Butenandts als hochrangiger Wissenschaftler in der Zeit des Nationalsozialismus ist umstritten. Quellen belegen, dass er an medizinisch-militärischen Forschungsprojekten beteiligt war; vom Verdacht, Präparate aus Konzentrationslagern bezogen zu haben, scheint er jedoch entlastet. Auf Kritik stieß seine nach dem Krieg geäußerte Haltung, wonach Wissenschaft per se politisch unschuldig sei.

Carl Martius (1906–1993)

Der Chemiker Carl Martius kam 1935 als Assistent an den Tübinger Lehrstuhl von Franz Knoop. Seine Studien über den physiologischen Abbau der Zitronensäure lieferten wichtige Beiträge zur Aufklärung des Citratzyklus, einem zentralen Vorgang im Energiestoffwechsel. Martius habilitierte sich in Tübingen, 1945 wurde er zum applizierten Professor ernannt. 1953 folgte er einem Ruf an die Universität Würzburg, drei Jahre später übernahm er den Lehrstuhl für Biochemie an der ETH Zürich.

Gerhard Schramm (1910–1969)

Gerhard Schramm war ein Pionier der Virenforschung und arbeitete ab 1941 am Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie in Berlin. Durch die Verlegung der Arbeitsgruppe für Virenforschung kam er 1944 nach Tübingen, wo er bald neben seiner Tätigkeit im neuen Max-Planck-Institut für Biochemie auch als Dozent und schließlich 1953 als außerplanmäßiger Professor an der Universität tätig war. Seit 1956 war er Direktor am kurz zuvor gegründeten Max-Planck-Institut für Virusforschung in Tübingen.

Durch seine Studien am Tabakmosaikvirus wurde Schramm zu einem grundlegenden Forscher auf dem Gebiet der Genetik und der Molekularbiologie: Ihm gelang unabhängig von Oswald Avery der Nachweis, dass die Nukleinsäuren Träger der genetischen Information sind. Für diese bahnbrechende Erkenntnis gab es erstaunlicherweise nie einen Nobelpreis – weder für Avery und seine Mitarbeiter, noch für Schramm.

Günther Weitzel (1915–1984)

Günther Weitzel absolvierte in seiner Heimatstadt Leipzig ab 1935 ein Doppelstudium der Medizin und der Chemie und erwarb in beiden Fächern den Doktortitel. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging er an die Medizinische Forschungsanstalt der Max-Planck-Gesellschaft in Göttingen, wo er schnell zum Abteilungsleiter aufstieg. 1954 wurde Weitzel Professor für physiologische Chemie an der Universität Gießen, bereits drei Jahre später folgte der Ruf auf den Lehrstuhl nach Tübingen.

In den Berufungsverhandlungen setzte Weitzel einen großzügigen Neubau für das Institut durch, der bereits 1959 begonnen wurde. Wenig später gelang es ihm, gegen zunächst erhebliche Widerstände den ersten Diplom-Studiengang für Biochemie überhaupt einzuführen.

Erstmals konnten sich damit Studierende gezielt auf die physiologische Chemie spezialisieren und mussten nicht zwei Studienabschlüsse erwerben, wie einst Weitzel selbst.

Wissenschaftlich machte sich Günther Weitzel um die biochemische Bedeutung des Zinks verdient und erforschte tumorhemmende Stoffe, Lipide, Insulin und insulinähnliche Substanzen. Ab 1966 war er Mitherausgeber der von Felix Hoppe-Seyler begründeten „Zeitschrift für Physiologische Chemie“. Er interessierte sich darüber hinaus für die populärwissenschaftliche Vermittlung seines Fachs und dachte geradezu visionär auch über die weltanschaulichen Folgen einer künftigen Genetik nach.