Die 1000 Namen Vishnus – Eine Schenkung und ihre Folgen

Willkommen in der Online-Ausstellung„Die 1000 Namen Vishnus – Eine Schenkung und ihre Folgen“.

Zwei Sanskrit-Handschriften aus dem 19. Jahrhundert, eine Schenkung des Stifterehepaares Heide und Wolfgang Voelter an die Universität Tübingen, sind seit 25. März in einer Kabinettausstellung des MUT auf dem Schloss zu sehen. Parallel dazu erstellte ein Ausstellungsteam der Universitätsbibliothek eine Begleitausstellung:

Die 1000 Namen Vishnus – Eine Schenkung und ihre Folgen.

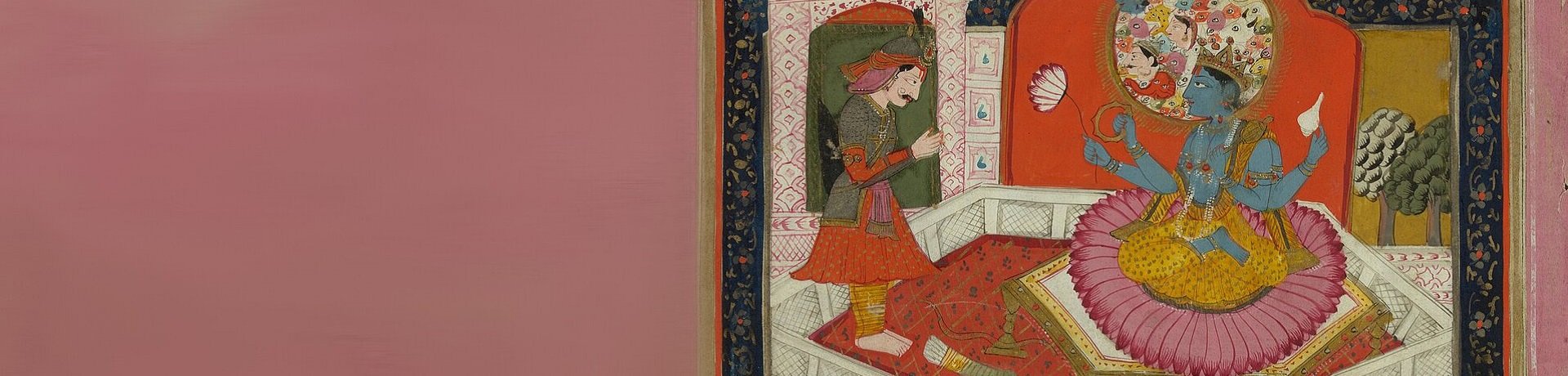

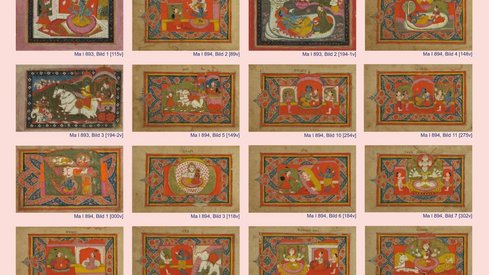

Da die Originale nur im MUT betrachtet werden können, gestaltete Nadja Schanz mit den digitalisierten wunderbaren Miniaturen aus den Handschriften und den sie beschreibenden Texten Heinrich von Stietencrons Plakate für die Brücke zum Ammerbau. Weitere Plakate geben einen Einblick in die aufwändige Restaurierung und widmen sich den Textseiten der Miniaturen.

Ergänzendes Angebot

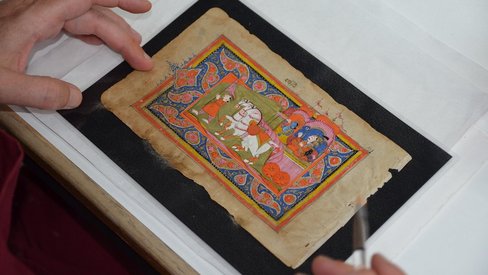

Weiter wird auch auf den Buchbestand zu Sanskrit-Handschriften und Sekundärliteratur aufmerksam gemacht. Im Rahmen des früheren SSG Indologie hat die UB über viele Jahrzehnte einen hervorragenden Bestand aufgebaut, aus dem nun ein kleiner Querschnitt in drei Vitrinen zu sehen ist. Die ausgestellten Bücher werden ergänzt durch kunsthandwerkliche Objekte aus dem Privatbesitz von Heike Oberlin und sind echte kleine Schätze. Aus dem Handschriftenbestand suchten Gabriele Zeller und Heike Oberlin eine besondere Sanskrit-Handschrift heraus, die in der Vitrine „Objekt des Monats“ präsentiert wird.

Durch die Corona-Schutzauflagen ist aktuell der Betrieb an der Universität für Studierende und Besucher stark eingeschränkt, auch die Universitätsbibliothek ist hiervon betroffen. Um die UB-Ausstellung aber möglichst vielen Interessierten zugänglich zu machen, werden in dieser Online-Ausstellung auf drei Unterseiten die Inhalte der Sonderschau vorgestellt.

Auf der Unterseite „Die Miniaturen“ finden Sie Informationen zu den Illustrationen der beiden Schenkungen, ihrem Inhalt und zum aufwändigen Restaurierungprozess der einzelnen Blätter.

Auf der Unterseite „Indologie in Tübingen“ finden Sie Informationen zu den ausgestellten Objekten und zu bedeutenden Persönlichkeiten der Indologischen Forschung in Tübingen, inklusive eines Podcast-Beitrags mit Prof. Oberlin und Dr. Köhler, dem Kuratorenteam der Sonderausstellung.

Auf der Unterseite „Die Restaurierung“ finden Sie Informationen über den aufwendingen Restaurierungsprozess der Handschriften und Miniaturen sowie Allgemeines zu den Textseiten der Schenkungen.

Dank

„Eigentlich war die Eröffnung der Ausstellung auf dem Schloss für November 2020 geplant, mit festlicher Übergabe der Handschriften durch Wolfgang Voelter an Rektor Prof. Dr. Bernd Engler. Doch es sollte nicht sein: Corona hat auch hier vieles zunichtegemacht. Die Eröffnung wurde mehrfach verschoben, bis im Frühjahr 2021 Herr Seidl kurzerhand – ohne festlichen Eröffnungsakt – die Ausstellung für Besucher freigab. Möglich wurde dies durch das „Tübinger Modell“ mit Corona- Schnelltest und Tagesticket. Das Tragische war, dass Wolfgang Voelter kurz zuvor überraschend verstarb, die Erfüllung seines letzten „Herzensprojekts“ konnte er nicht mehr genießen. Wir verdanken ihm nicht nur diese besondere Handschrift, das Projekt hat auch viele Verbindungen zwischen den Menschen geschaffen, die damit befasst waren. Für mich persönlich war es eine Bereicherung, dies mitzuerleben und mitgestalten zu dürfen.

Zum Schluss möchte ich noch ein großes Dankeschön sagen an alle, die bei den Vorbereitungen für „unsere“ Ausstellung beteiligt sind: Kristina Stöbener, Dr. Gabriele Zeller, Rachel Dipper, Lukas Bott, Nadja Schanz, Barbara Drechsler und Ulrike Mehringer.“ // Andrea Krug

Zum Inhalt der beiden Manuskripte

Die Bhagavadgītā

Die Bhagavadgītā, “Gesang des Erhabenen“, meist “die Gītā“ genannt, gehört neben den Veden und den Upanischaden zu den heiligsten Büchern Indiens. Die Gītā ist eingebettet in das große indische Epos Mahābhārata; sie ist aber ein eigenständiges und vielschichtiges Werk, das möglicherweise bereits vorher bestanden hatte und irgendwann in das Textcorpus des Mahābhārata eingefügt wurde.

Es handelt sich um eine moralisch-philosophische Belehrung des Prinzen Arjuna durch Gott Krishna zu Themen wie Pflicht zum Handeln auf der einen und Suche nach Erkenntnis und Loslassen von Weltlichem auf der anderen Seite. Obwohl ursprünglich ein Werk des Vishnuismus, verbindet die Gītā inzwischen alle Hindus. Sie ist für sie und für viele esoterisch interessierte Menschen in Ost und West zu dem Ratgeber- und Erbauungsbuch schlechthin geworden.

In Europa hat man sich schon recht früh mit der Bhagavadgītā beschäftigt. Charles Wilkins (1749-1836) übersetzte das Gedicht bereits 1785 aus dem Sanskrit ins Englische. Friedrich von Schlegel (1772-1829) übertrug 1808 Teile daraus ins Deutsche, sein Bruder August Wilhelm von Schlegel (1767-1845) brachte das Werk 1823 in einer hervorragenden Edition heraus und fügte eine lateinische Übersetzung bei. Über diese lernte es Wilhelm von Humboldt kennen, dessen begeistertes Urteil von 1826 in ‚Über die unter dem Namen Bhagavad-Gītā bekannte Episode des Mahābhārata‘ zu einem weiteren Bekanntwerden beitrug.

Kein anderes Werk der indischen Literatur erfuhr soviele Editionen, Kommentare, Übersetzungen und Bearbeitungen wie die Bhagavadgītā. Auch gibt es unzählige Abhandlungen zum Gesamtwerk oder zu einzelnen Aspekten.

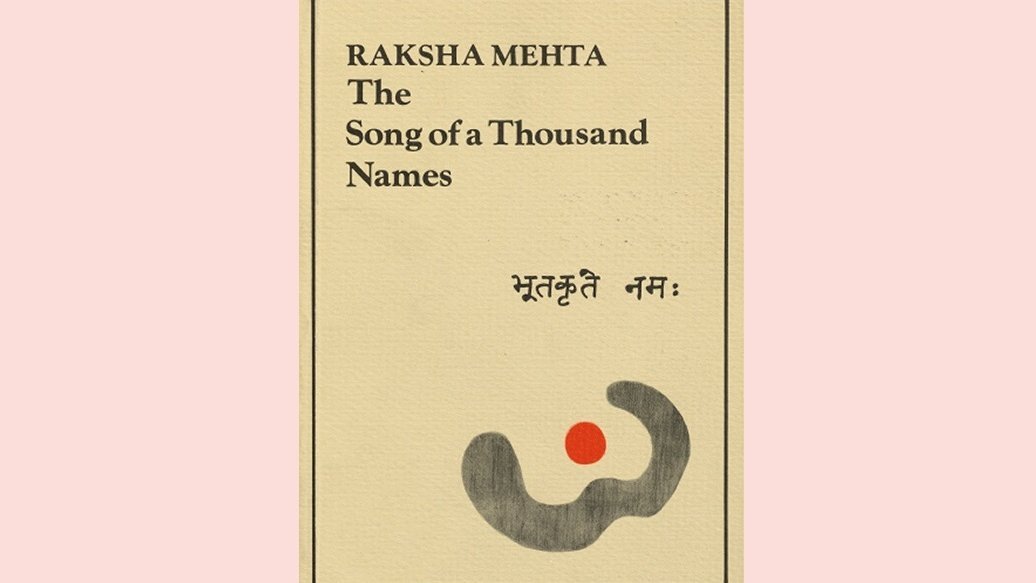

Das Viṣṇusahasranāma

Der „(Preisgesang der) 1000 Namen Vishnus“, Viṣṇusahasranāma(stotra), zählt zu den sogenannten Stotras (manchmal auch Stutis oder Stavas genannt), religiösen Erbauungstexten des Hinduismus, die in Sanskrit verfasst sind. Sie sind gewöhnlich an die wichtigsten Gottheiten des Hindu-Pantheons gerichtet, also an Vishnu, Shiva oder an Devī, die Göttin. Die jeweils angerufene Gottheit wird durch eine Aufzählung ihrer Taten oder Attribute verherrlicht.

Häufig sind diese Texte in poetischer Form verfasst, andere Texte bestehen dagegen in einer bloßen Aneinanderreihung von Namen, die als Attribute der angerufenen Gottheit aufgefasst werden. Hierzu zählt auch das Viṣṇusahasranāma. Stotras werden von gläubigen Hindus rezitiert und sind gewöhnlich eingebettet in rituelle Handlungen, die zum Teil sehr umfangreich und aufwändig sein können.

Die Verfasser dieser Literatur sind in den meisten Fällen unbekannt.

Einige Texte werden auch berühmten Dichtern oder Philosophen zugeschrieben, wie z. B. das Shivapanchākshara-Stotra dem bedeutenden Philosophen Shankara (ca. 8. Jhdt. n. Chr.), dem wichtigsten Vertreter der monistischen Advaita-Vedanta-Philosophie.

Stotras sind üblicherweise nicht einzeln überliefert, vielmehr sind sie zu Sammlungen zusammengefasst. Zudem werden sie häufig der sogenannten „anonymen Literatur“ des Hinduismus zugeordnet, zu der die beiden Epen Mahābhārata und Rāmāyana, aber auch die Purānas („alte Geschichten“) sowie die tantrische Literatur zählen. Auch das Viṣṇusahasranāma ist Teil eines übergeordneten Textes, es befindet sich im 13. Buch des Mahābhārata, dem Anuśāsana- Parvan. Andere Fassungen tauchen in den Purānas auf und allein ihre Anzahl deutet schon darauf hin, dass dieser Text sich unter den Verehrern Vishnus großer Beliebtheit erfreut. Dies zeigt auch der Umstand, dass zu den „1000 Namen Vishnus“ auch ein Kommentar verfasst wurde, der dem bereits genannten Philosophen Shankara zugeschrieben wird.