Die 1000 Namen Vishnus – Indologie in Tübingen

Auf dieser Unterseite finden Sie Informationen zu den Indischen Handschriften in der Universitätsbibliothek Tübingen. Außerdem werden die in der UB-Ausstellung präsentierten Objekte vorgestellt, inklusive der Handschrift MA I 553: Bhagavad Gīta mit dem Kommentar Subodhinī von Srī Dhara Svāmin. Des Weiteren finden Sie hier einen Überblick über bedeutende Persönlichkeiten der Indologie sowie einen Podcast mit Prof. Heike Oberlin und Dr. Frank Köhler, dem Kuratorenteam der Sonderausstellung.

Indische Handschriften in der Universitätsbibliothek

Die UB Tübingen besitzt aktuell 894 indische Handschriften, zum größten Teil aus Schenkungen, Nachlässen und Einkaufsreisen vor allem von Missionaren, Sprachwissenschaftlern und Forschungsreisenden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Grundstock der Sammlungen sind 11 Handschriften aus der Schenkung des Missionars Johann Häberlin.

Hervorzuheben sind 20 höchst seltene Birkenrinden-Handschriften aus Kaschmir von Aurel Stein (1862-1943), 101 Sanskrit-Handschriften von Richard Garbe (1857-1927) und 83 Handschriften aus dem Nachlass Rudolf von Roths (1821-1895). Roth war 1856–1895 Professor für Indogermanische Sprachen und Religionsgeschichte in Tübingen sowie Oberbibliothekar an der UB.

Im 20. Jahrhundert kam die so genannte „Hoernle-Sammlung“ hinzu mit 80 überwiegend Prakrit-Handschriften (A. F. Rudolf Hoernle, 1841–1918), eine Sammlung von Palmblatthandschriften aus Orissa, sowie die Malayalam- und Kannaḍa-Handschriften aus dem Nachlass von Hermann Gundert (1814 - 1893), Missionar in Indien und Großvater Hermann Hesses.

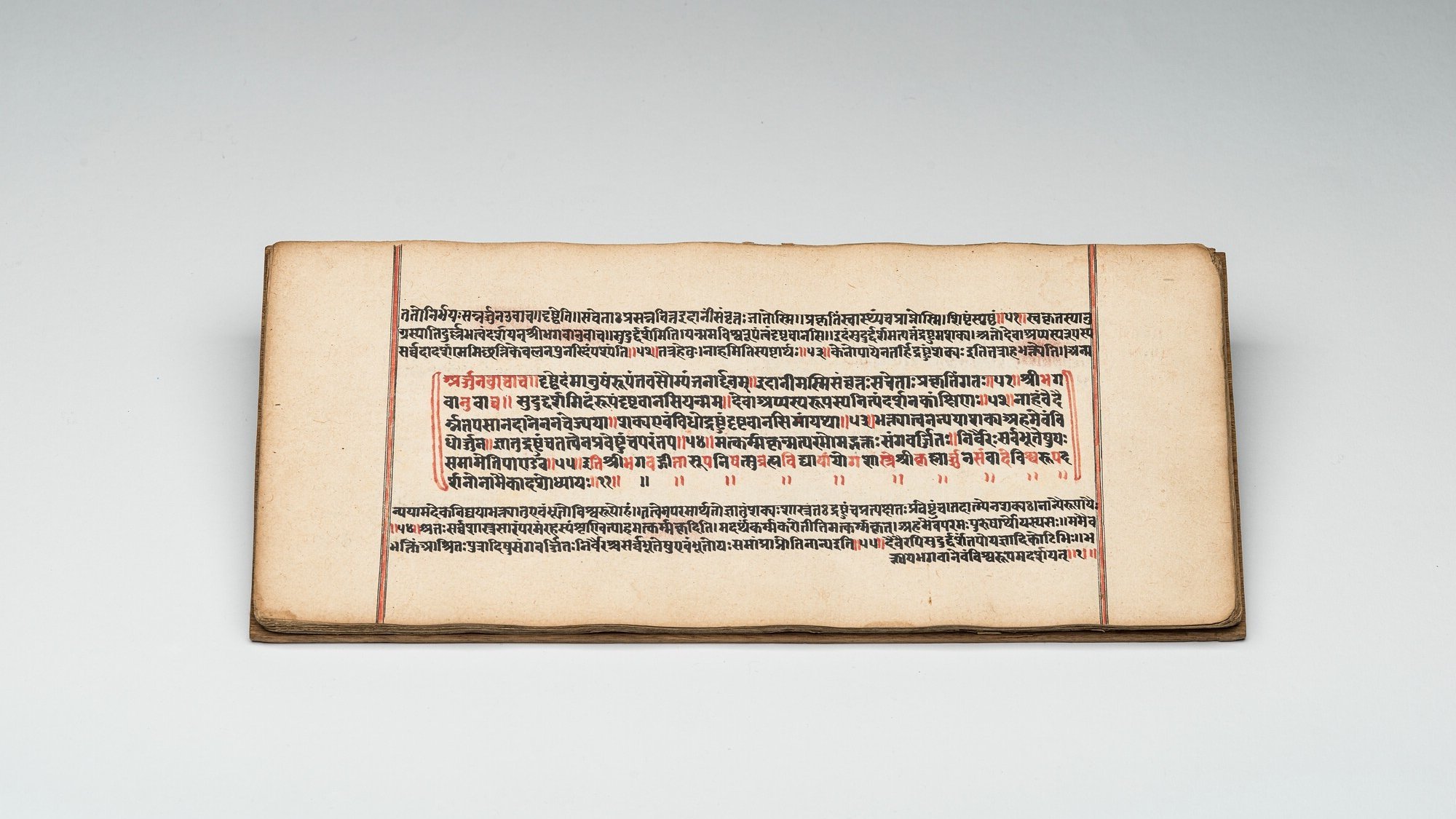

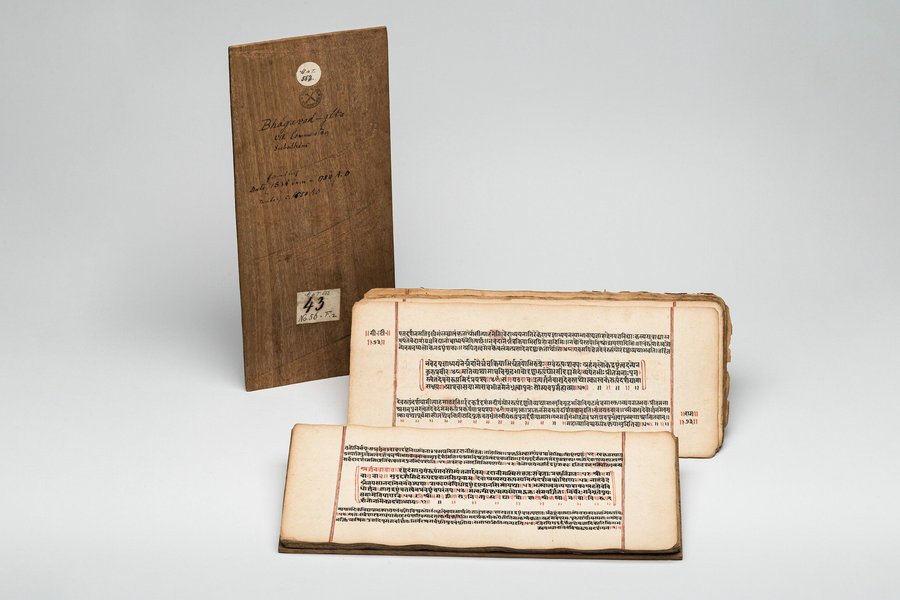

Die ausgestellte Handschrift MA I 553:

Bhagavad Gīta mit dem Kommentar Subodhinī von Srī Dhara Svāmin

113 lose Papierblätter. Devanāgarī-Schrift, Sprache Sanskrit.

Datiert samvat 1838 (=1782 n.Chr).

Die Handschrift stammt nicht aus der Sammlung Voelter, sondern aus der so genannten Hoernle-Sammlung, einer Handschriftensammlung des Indologen Rudolf Hoernle.

80 Handschriften der Sammlung waren, nach Beratung durch Prof. Richard Garbe, dem Tübinger Indologen und Nachfolger Rudolf von Roth, am 22.5.1905 von dem Esslinger Industriellen Otto Bayer erworben und der Universitätsbibliothek geschenkt worden. Eines dieser Werke ist hier zu sehen.

Die ausgestellten Objekte

Ganesha – „Herr der Scharen“

Der Elefantenköpfige ist als glückbringender „Beseitiger aller Hindernisse“ eine der beliebtesten Gottheiten des Hinduismus. Auf einer Lotusblüte sitzend hält er in dieser vierarmigen Darstellung das vordere Händepaar in segnender und furchtabwehrender Haltung.

Ende 20. / Anfang 21. Jahrhundert; Holz; Leihgabe von Heike Oberlin.

Fisch aus Bastar

Der Fisch steht in der Volksreligiosität Indiens für Überfluss, Fruchtbarkeit, Wohlstand und Erneuerung. Typische Bronze aus der Stammesregion Bastar, nach traditionellem Wachsausschmelzverfahren und durch Einschmelzen von Metalldraht hergestellt.

Ende 20. Jahrhundert; Chhattisgarh; Leihgabe von Heike Oberlin

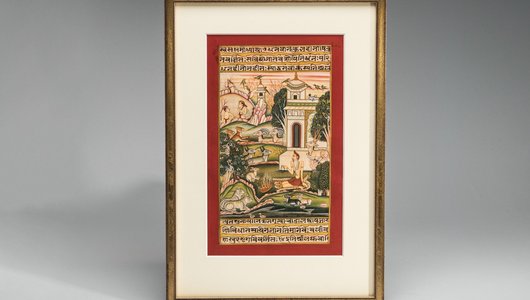

Ashrama

Paradiesische Szene im Stil der Miniaturmalerei um einen meditierenden Asketen, dem Tiere, friedlich vereint, paarweise zu Füßen liegen, darunter Königstiger, Hirschziegenantilopen, schwarze Lauffenten, Leoparden, Tahr-Steinböcke, Hanuman-Languren und Sambar-Hirsche. Die Text ist angeschnitten, damit unvollständig und nicht identifizierbar (Schrift: Devanagari, Sprache: Sanskrit).

Vermutlich 20. Jahrhundert, Nordindien; Leihgabe von Heike Oberlin.

Die Tübinger Indologie

Die Tübinger Indologie besteht seit 1856 und behandelt heute Geschichte, Kultur und Sprachen des indischen Subkontinents. Neben dem Schwerpunkt auf den Sprachen Hindi und Sanskrit zeichnet sich die Tübinger Indologie durch ihren Fokus auf Südindien, insbesondere die Region Kerala und die Sprache Malayalam aus (»Gundert Chair«). Indem die Indologie die Wurzeln heutiger Denk- und Verhaltensweisen sichtbar macht, die oftmals weit in die Vergangenheit zurückreichen, trägt sie wesentlich zum Verständnis der aktuellen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation bei.

Podcast mit Prof. Heike Oberlin und Dr. Frank Köhler

Podcast anlässlich des Internationalen Museumstags 2021

MUT-Museumsmanagerin Bettina Zundel M.A. im Gespräch mit Professorin Heike Oberlin und Dr. Frank Köhler, dem Kuratorenteam der Ausstellung „Die 1000 Namen Vishnus विष्णुसहस्रनाम. Sanskrit-Handschriften aus der Sammlung Heide und Wolfgang Voelter“.

Bekannte Tübinger Indologen

Eine Auswahl

Im Folgenden finden Sie zwei Kurzbiografien zu bekannten Tübinger Indologen. Außerdem bieten wir Ihnen unter diesem Link weiterführende Literatur zum Thema.

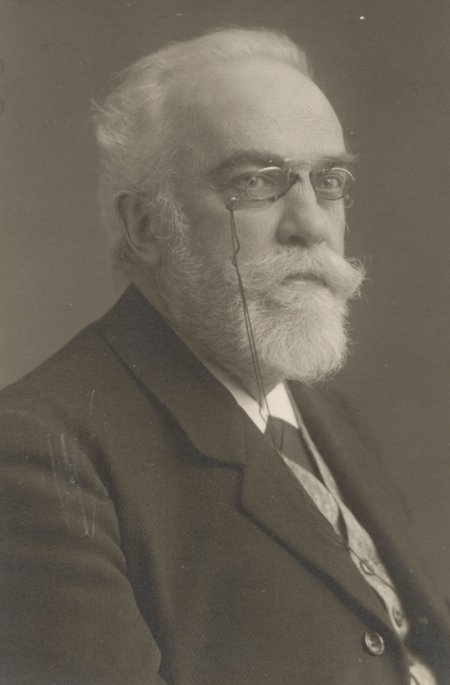

Richard Karl von Garbe

1857–1927

Geboren 1857 in Bredow bei Stettin, Vater: Fabrikbesitzer Gustav Garbe. Gymnasialzeit im Marienstift Stettin, 1873–1877 Studium in Tübingen bei Roth. 1876 Promotion und 1878 Habilitation im Bereich der Vedaforschung. Privatdozent in Königsberg, 1880–-1 894 Extraordinariat ebendort.

1885–1887 lndienaufenthalt, hauptsächlich in Benares, zwecks Manuskripterwerbs und der Erstellung von Erstübersetzungen aus dem Sanskrit. Da sein Extraordinariat nur schlecht vergütet wurde, musste er insbesondere nach seiner Heirat 1887 mit Anna Wiehert Honorarartikel z.B. in Baedekers Reiseführer Indien verfassen (Garbe 1889).

1894 Umwandlung des Königsberger Extraordinariats in eine ordentliche Professur.

1895 in Tübingen zum „Ordentlichen Professor für Sanskrit an der Philosophischen Fakultät" berufen. 1909 „von Garbe“ durch Verleihung des württembergischen Personaladels.

Ein langjähriges Lungen- und Nervenleiden ließ ihn 1926 von seinen Amtspflichten zurücktreten, 1927 erlag er im Tropenheim seiner Krankheit. Forschungsschwerpunkt: der „indische Rationalismus" des philosophischen Sāmankhya-Systems.

Otto Max Helmuth von Glasenapp

1891–1963

Geboren am 8. 9. 1891 in Berlin, wuchs er in einem wohlhabenden und kulturell interessierten Elternhaus heran; bereits als Kind kam er in Kontakt mit Gedichten und Geschichten aus und über Indien. Als Jurastudent kam er 1910 nach Tübingen und hörte Garbes Vorlesungen über asiatische Religionen. Glasenapp entschied sich zum lndologiestudium und wechselte nach München, Berlin und schließlich Bonn, wo er 1914 promovierte. Als Kriegsfreiwilliger wurde er im Ersten Weltkrieg verwundet und kam zur Nachrichtenstelle des Auswärtigen Amtes für den Orient. Gleichzeitig arbeitete er an seiner Habilitation, die er 1918 in Bonn einreichte.

1920–1928 Privatdozent in Berlin, 1928–1944 Professur in Königsberg; 1927/28 erste ausgedehnte lndienreise, weitere Reisen auf alle fünf Kontinente folgten. Während des NS-Regimes verhielt er sich neutral; ausgebombt, ohne Amt und Gehalt, wurde er 1946 nach Tübingen berufen, um an die Tradition des Lehrstuhls von Roth und Garbe anzuknüpfen.

1959 Emeritierung, 1963 tragischer Unfalltod. Forschungsschwerpunkt: religiöse und philosophische Systeme in Indien, Übersichtsdarstellungen derselben für eine wissenschaftliche sowie eine breite gebildete Leserschaft.